音の4大要素【作曲講座】

今回は「音の4大要素」について。

一口に「音」といっても、自然音、効果音、金属音など様々あり、今回は音のなかでも「音楽的な音」としての音に着目したい。

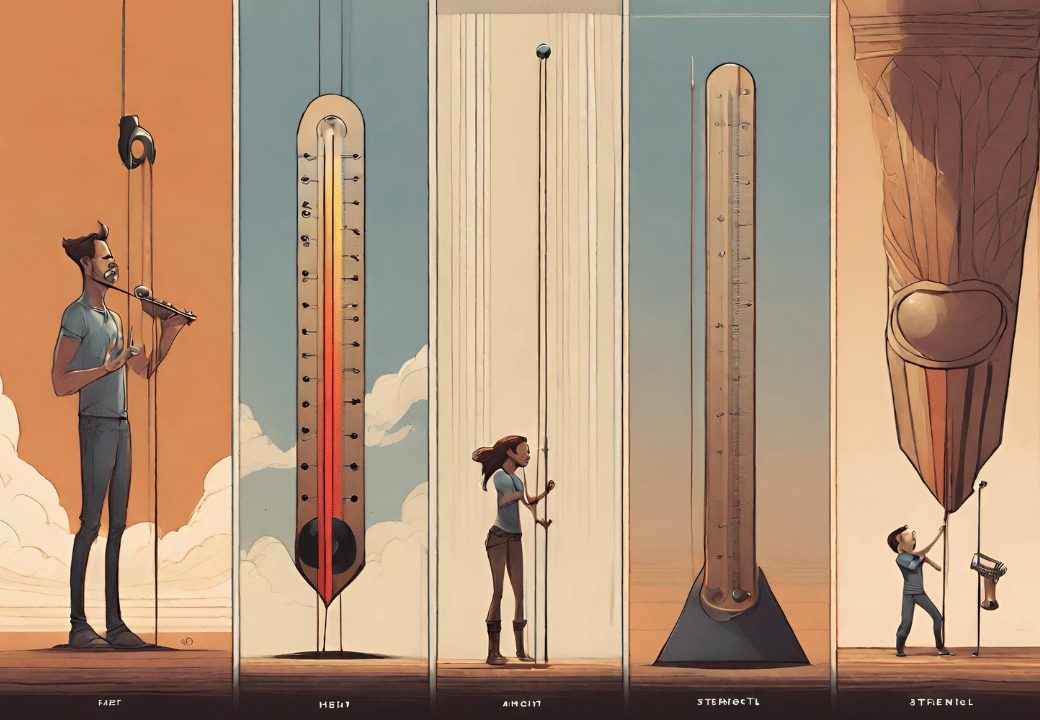

「音楽的な音」としての性質は主に4つに分けられる。

- 長さ(リズム)・・・音の長さからリズムは形成される。

- 高さ(感情)・・・上行⇒気分の上昇。下行⇒抑制。落ち着き。

- 強さ(抑揚)・・・アクセント、表現力。

- 音色(個性)・・・楽器ごとの役割。ポジション。

音の高低による感じ方の違い

- 音が高くなるほど⇒活気、明るさ、喜び、にぎやかさ、軽快さ・・・

=アップテンポや、盛り上げる曲にしたいときは、上行する(だんだん音が高くなっていく)メロディーを多くする。

- 音が低くなるほど⇒静けさ、暗さ、悲しみ、切なさ、しっとり、重さ・・・

=バラードや、ゆったりとした曲にしたいときは、下行するメロディーを要所要所で使い、音の変化を少なくさせる。

音の4大要素を意識したメロディー作りの考え方

- ストーリーの流れ、感情の動きを感じられるように音の高低や長さ、強さなどの変化を意識して作る。

- メロディー(フレーズ)自体にも起承転結をもたせる。

- 人の耳は、無意識のうちに、高音に意識が行きやすくなっているため、一番伝えたい場面(サビ)以外はあまり高音を多用しない。

⇒サビ以外(AメロやBメロ)を、長さ、高さ、強さをなだらかに低く作ることによって、サビとの違いをよりハッキリさせることができる。これによって、曲全体にもメリハリがでる。

※ちなみに高音は、人の叫び(仲間の危険信号)、雷鳴、猛獣の雄叫び、など、本能的に命に関わる音が多いため、咄嗟に一番速く、耳が反応するようにできているのだ。

- 感情をうまくメロディーで表現したいときは、歌詞を作り、それを朗読しながら、言葉に合うメロディを口ずさんで作るようにする。(もちろん詞先の場合)

⇒“役になりきって”読んで行くことがポイント。「感情はこころの底から湧いてくるもの」という意識を持つことで、メロディにも感情が宿りやすくなるとかならないとか・・・

関連記事:メロディの役割【作曲講座】

コメント